Seit etwa einem Jahr hört man an jeder Ecke das Wörtchen „genau“. Sagt uns das etwas über unsere Kultur und gesellschaftliche Entwicklung?

Ist euch schon einmal aufgefallen, wie oft das Wörtchen „genau“ dieser Tage in unserer Alltagssprache auftaucht? Lauscht man Gesprächen, Vorträgen oder Diskussionen, kann man fast darauf warten, dass plötzlich so ein „genau“ im Raum steht. Wie ein unumstößlicher Fels rammt sich das „genau“ in den Sprach-Fluss einer beliebigen Konversation.

Gerne genutzt am Satzende, um das Gesagte zu bestätigen und sich quasi selbst zuzustimmen, als Pausen- und Füllwort, wenn man darüber nachdenkt, was man als nächstes sagen möchte, oft auch im Dialog als Antwort auf die Ausführungen des Gesprächspartners. Immer öfter erwischt man sich auch selbst dabei, wie einem so ein „genau“ rausrutscht. Genau.

Ist Alltagssprache ein Ausdruck gesellschaftlicher Entwicklungen? Auch jenseits so offensichtlicher und offensichtlich polarisierender Sprachveränderungen wie das Gendern? Gibt es quasi eine Kulturpsychologie in Füllwörtern? Gehen wir doch der Einfachheit halber einmal davon aus und fragen danach, was sich denn da womöglich zum Ausdruck bringt.

Genau. Das ist erst einmal die Bestätigung dafür, genau zu wissen, was richtig ist, oder auch, dass die Dinge genau so sind und nicht anders. Im Dialog vielleicht auch die Vergewisserung, in einer gemeinsamen Welt zu leben — und nicht etwa in unterschiedlichen Bubbles, oder auch die Vergewisserung eines gemeinsamen Wahrnehmungs- und Bewertungs-Kompasses. Wir haben exakt die gleichen Koordinaten, wenn wir auf Alltags- oder auch Welt-Geschehnisse schauen.

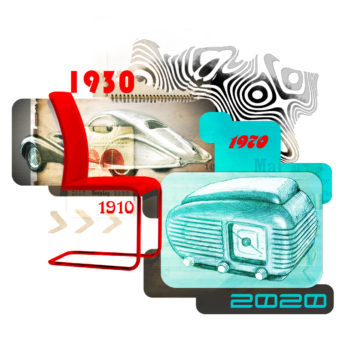

Die Marotte mit dem „genau“ gibt es seit etwa einem Jahr. Es gab übrigens auch einmal eine Zeit — das muss so in den Nullerjahren gewesen sein — als alles „irgendwie“ war. Wo man “irgendwie” im Kino war und “irgendwie” so einen Film gesehen hat. Da hatten Dinge, Geschehnisse und Ansichten noch Spiel und waren „irgendwie“ weniger festgelegt.

Wir forschen ja viel zur Kulturentwicklung, und das schon seit vielen Jahren. Typisch für die Gegenwartskultur war und ist u.a. ihre Vielfalt, die Wahl-Freiheit und Multioptionalität: Die Kultur erscheint wie ein großes Regal voller verschiedener Lebensentwürfe, Ansichten, Aktivitäten etc. Jeder kann sich daraus nach Belieben bedienen, nichts und niemand schreibt vor, welchen Beruf man ergreifen soll, mit wem man wie zusammenleben soll, was man in seiner Freizeit machen oder welche Meinungen und Ansichten man haben sollte. Alles ist gleich-wertig.

Das hat freilich eine Kehrseite: Beliebigkeit. Gleich-wertig heißt auch gleich-gültig. Auf Sheena Iyengar und andere Forscher:innen von der New York University gehen die Experimente zum Auswahlparadox zurück: Kundinnen und Kunden, die vor einem Regal mit 30 Marmeladensorten stehen, sind weniger kauffreudig und nach dem Kauf unzufriedener als Käufer:innen, die vor einem Regal mit 3 Marmeladen stehen.

Der inflationäre Gebrauch von „genau“ könnte nun Ausdruck oder Wunsch dafür sein, sich aus der Beliebigkeit lösen zu wollen und mehr Orientierung in der Vielfalt zu haben. Wir alle greifen zur (für uns) richtigen Marmelade, weil jeder weiß, welche die richtige Marmelade für einen ist. Genau die und keine andere. Weil nicht alles gleich-gültig ist. Möglicherweise geht damit auch der Wunsch einher, die mit der multioptionalen Gegenwartskultur einhergehende gesellschaftliche Fragmentierung zu überwinden. Nach der „Irgendwie“-Postmoderne kommt die „Genau-Gegenwart“.

Tiefenpsychologisch betrachtet, schwingt mit solchen zur Schau getragenen statements auch immer das (unbewusste) Gegenteil mit. Wenn ich meine Unschuld besonders betone, tue ich das vielleicht gerade deshalb, weil ich Dreck am Stecken habe. Dass für mich die Dinge in der Welt eben doch nicht immer so „genau“ sind, wie ich das gerne hätte, dass es doch nicht immer klar ist, wer die Guten und die Bösen sind (auch und gerade angesichts komplexer aktueller Krisen) – das wird vielleicht an einem anderen heute viel benutzten Füllwort deutlich: „Keine Ahnung“.

„Genau“ heißt eben auch nicht, die Vielfalt und Multioptionalität aufzugeben, sondern nur mehr Orientierung darin zu haben bzw. haben zu wollen, und zu wissen bzw. sich selbst zu vergewissern, was das Gute und Richtige ist. Dies wird vielleicht auch an einem anderen Trend deutlich. Hat weniger mit Sprache zu tun, mehr mit Essen: Der Foodtrend der „Bowl“. Gemeint ist eine Schüssel mit vielfältigen und möglichst hochwertigen und farbenfrohen Zutaten: Herzhaftes, Süßes, Salziges, Fruchtiges, Salat, Gemüse, Fleisch, Fisch, Zutaten aus verschiedenen nationalen Küchen, nicht vermengt, sondern nebeneinander arrangiert in einer Schüssel, jeder, wie er oder sie möchte. Der aus den USA kommende Multi-Kulti-in-der-Schüssel-Trend zeigt, dass wir Vielfalt durchaus schätzen, ihr aber mehr System, Sinn oder Ausrichtung verleihen möchten: Nur die guten Sachen kommen ins Töpfchen.

Damit könnte das „genau“ (wie die Bowl) ein Hinweis darauf sein, dass es den Menschen heute stärker darauf ankommt, der multioptionalen Vielfalt eine Ausrichtung zu geben, sich nicht darin zu verlieren, sondern sie für uns sinnvoll zu strukturieren. Es würde jedenfalls passen zu unseren Jugendstudien (oder wahlweise GEN Z). Sie nutzt z.B. digitale Medien ganz anders als die „Lost Generation“ zwischen 30 und 55 Jahren: Sie „hängen“ zwar genauso viel am Handy, nutzen es aber „im Grunde genommen“ gezielter, sinnvoller und strukturierter (was im Übrigen oft zu Missverständnissen der älteren Generation in Bezug auf die Jugend führt, wenn Eltern denken, dass ihre Kinder das Internet ähnlich nutzen wie sie).

Ist also „alles gut“. Genau.