Ein Blick in die Glaskugel ist nicht möglich. Aber es gibt Methoden, die Planungssicherheit und Inspiration liefern können. Ein kritischer Vergleich der Prognose-Methoden.

Selten war die Unsicherheit über die Zukunft größer als heute (zumindest was die letzten Dekaden angeht). Kaum jemand, der sich nicht Fragen stellt wie: Gibt es in ein paar Wochen einen neuen Lockdown? Sollte ich besser Toilettenpapier kaufen? Was bringt uns 2021? Wird es dann einen Impfstoff geben? Wie sieht die Welt in den nächsten Jahren aus? Wie entwickelt sich meine Branche, wie der Markt, welche neuen Risiken kommen auf mich zu? Wie werden meine Kunden denken und handeln? Muss ich meine Strategien ändern und wenn ja, wie und wann?

Doch Prognosen sind schwierig, wie ein Blick auf die verschiedenen wissenschaftlich fundierten Prognose-Ansätze zeigt.

Zukunftsforschung

Die Zukunftsforschung oder Futurologie untersucht mithilfe quantitativer und qualitativer Methoden und (Computer-)Simulationen zukünftige Entwicklungen in Technik, Wirtschaft oder Gesellschaft. Die Erfolge sind mäßig, wie retrospektive Betrachtungen ergeben. Ein Beispiel: Von den in den 1960er Jahren vom Hudson Institute veröffentlichten Voraussagen für das Jahr 2000 („Ihr werdet es erleben – Voraussagen der Wissenschaft bis zum Jahre 2000“) traten nur etwa die Hälfte ein. Die Wahrscheinlichkeitseinschätzung erwies sich als wenig zuverlässig. Interessant am Vergleich der Voraussagen und der tatsächlich eingetretenen Entwicklungen war, dass wünschenswerte Ereignisse tendenziell häufiger eintraten. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch bei den Prognosen des Club of Rome 1972. Dass die meisten der düsteren Vorhersagen nicht im prognostizierten Ausmaß Wirklichkeit wurden, wird darauf zurückgeführt, dass die Warnung erfolgreich war und zum Umdenken führte. Die Voraussagen beeinflussten offenbar die Zukunft.

Trendforschung

Die Trendforschung ist gewissermaßen die kleine Schwester der Zukunftsforschung. Sie untersucht aktuelle Entwicklungen und macht Voraussagen allenfalls für kurz- bis mittelfristige Zeiträume: Was zeigt sich aktuell und wird vermutlich auch in naher Zukunft noch gültig sein? Ein Großteil der Marktforschung ist Quasi-Trendforschung, werden ihre Ergebnisse ohnehin meist erst ein oder zwei Jahre später umgesetzt, z.B. bei der Entwicklung von Innovationen, die dann auch ein paar Jahre erfolgreich sein sollen. In Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise kommt aber auch die Trendforschung an ihre Grenzen. Zudem geht sie auch nur unhinterfragt davon aus, dass sich aktuelle Trends auch fortsetzen und untersucht nicht systematisch zukünftige Entwicklungen.

Delphi-Methode

Bei der Delphi-Methode werden Experten über ihre Einschätzung zukünftiger Entwicklungen befragt. In der Regel wird dies mehrstufig und mithilfe eines Fragen- und Themenkatalogs durchgeführt. Auch diese Methode erzeugt mehr Fehlprognosen und bietet keine verlässliche Grundlage für strategische Unternehmensentscheidungen. Experten können auch nicht wirklich in die Zukunft blicken.

Dass all diese Methoden wenig verlässliche Prognosen liefern, ist nicht weiter verwunderlich. In komplexen, wechselwirkenden Systemen ist dies prinzipiell nicht möglich. Ein Trend kann sich fortsetzen, beschleunigen, abschwächen und durch ganz andere Entwicklungen abgelöst werden. Eine „Wild Card“ – ein unerwartetes Ereignis – wirft ohnehin alles über den Haufen. Corona ist solch eine Wild Card.

Szenariotechnik

Einzig die Szenariotechnik schneidet gut ab. Streng genommen ist sie jedoch keine Prognose-Methode. Sie sagt nichts voraus, sondern entwickelt alternative „Zukünfte“ auf Basis der Ist-Situation. Sie sammelt und strukturiert Einflussfaktoren – in der Regel für einen klar definierten Bereich – und beschreibt ihre möglichen Vernetzungen, Auswirkungen und Möglichkeiten ihrer gegenseitigen Beeinflussung. Aus dieser systematischen Analyse entstehen meist mehrere und häufig sehr unterschiedliche Zukunfts-Szenarien.

Sinn und Zweck der Szenariotechnik ist auch nicht die Vorhersage der Zukunft. Sie soll vielmehr eine bessere Planungssicherheit geben, dabei helfen, sich in der Komplexität besser zurechtzufinden. So hatte Shell bereits in den 1970er Jahren eine plötzliche Angebotsdrosselung am Rohölmarkt mittels Szenariotechnik durchgespielt und hatte daher bereits mögliche Lösungen für die Ölkrise in der Schublade. Am Ende hatte der Konzern bessere Bilanzen als die Konkurrenz.

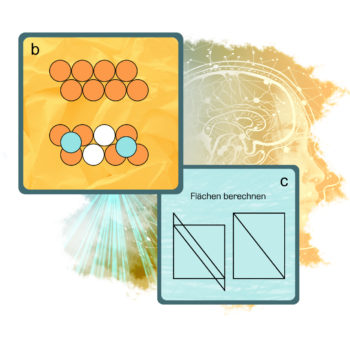

Psychologische Szenarien

Psychologische Szenarien sind eine Anwendung der klassischen Szenariotechnik auf den Consumer-Bereich. Wir erstellen solche Szenarien – meist im Anschluss an eine Grundlagen- und Trendstudie – im Rahmen des „Future Guide“. Neben den äußeren Einflussfaktoren werden ausdrücklich psychologische Faktoren berücksichtigt. Solche Faktoren bieten interessanterweise eine gewisse Konstante in der Gleichung mit vielen Unbekannten, denn an den menschlichen Bedürfnissen hat sich auf einer grundlegenden Ebene über die Jahrtausende nichts Wesentliches verändert. Auch heute können wir in Shakespeares Werken die psychologische Dramaturgie von Liebe, Verrat, Macht oder Neid noch nachempfinden, so als wäre sie heute verfasst worden.

Es lässt sich natürlich nicht voraussagen, was in 5 oder 10 Jahren Mode ist oder welche Produkte Menschen begeistern. Was Menschen aber grundsätzlich an Produkten, Marken oder Botschaften berührt, ängstigt, fasziniert oder aufregt, schon. Dies hilft – trotz aller nicht vorhersehbaren externen Faktoren – dabei, Szenarien mit zumindest groben Eintritts-Wahrscheinlichkeiten zu beschreiben.

Aber Vorsicht: Hier ist es nicht zielführend, Konsument*innen einfach nach ihren Bedürfnissen oder Wünschen zu fragen. Die meisten Menschen können sich nicht einfach so vorstellen – und damit „wünschen“ – was in Zukunft möglich sein wird. Jeder kennt den berühmten, Henry Ford zugeschrieben Satz: “Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde”. Dies erfordert eine gründliche psychologische Analyse, das Freilegen der ur-menschlichen Ebene „hinter“ den aktuellen Wünschen. Dabei müssen auch Faktoren wie Trägheit, Bequemlichkeit und soziale Erwünschtheit abgezogen werden. Für die Szenarien werden diese dann wieder auf den konkreten und alltagsnahen Bereich übersetzt.

Solche psychologischen Szenarien haben neben der Erhöhung der Planungssicherheit auch noch einen weiteren Vorteil: Sie sind Inspiration für eine Zukunft, die wir erst erschaffen, ähnlich wie es Science-Fiction seit Jahrzehnten gelingt. Die psychologischen Szenarien, die wir im Kundenauftrag als „Future Guide“ entwickelt haben, erwiesen sich oft als gute Grundlage für die Ideen- und Innovationsentwicklung.