Dass es sehr verschiedene Methoden gibt, etwas zu erforschen, z.B. Experiment, Beobachtung oder Befragung, liegt daran, dass verschiedene Forschungsziele auch verschiedene Herangehensweisen benötigen. Dabei gibt es auch immer mal wieder neue Methoden, oder es werden alte neu entdeckt, wie die künstlerische Forschung.

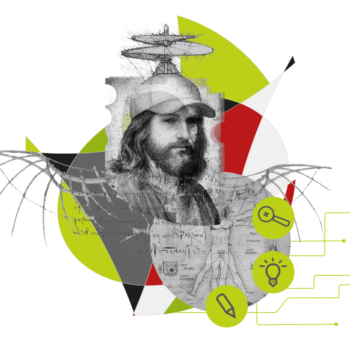

War Leonardo da Vinci nicht dieser Künstler aus der Renaissance, der die berühmte Mona Lisa gemalt hat? Da hätte man doch eher den Titel „Malen oder Zeichnen wie da Vinci“ erwartet. Jein. Da Vinci war auch ein genialer Erfinder, z.B. vom Taucheranzug, Rotor bis hin zu Schleusen oder noch heute futuristisch anmutenden Brücken — einfach mal nach „da Vinci-Brücke“ googeln. Was seine Erfindungen mit der Malerei verband, waren seine etwa 6000 Skizzen nebst Erläuterungen in Spiegelschrift.

Da Vincis Geheimnis für innovative Ideen

Schaut man sich die Skizzen an, dann findet man dort z.B. Studien zur Wasserbewegung — die detaillierte Beschäftigung mit Strudelbildung war dann ausschlaggebend für die Entwicklung einer technisch sehr raffinierten Schleuse. Es gibt aber auch Mimikstudien, bei denen er das schiefe Lächeln der Mona Lisa, das ihre geheimnisvolle Wirkung ausmacht, mithilfe von Skizzen erforschte, bevor er es malte.

Von wegen Kunst macht man so aus dem Bauch heraus — nicht so da Vinci und auch nicht viele andere Kunstschaffende. Sowohl für die Entwicklung seiner technischen Erfindungen als auch für seine Gemälde hat er gleichfalls mithilfe von Anschauen und Skizzieren seine Umwelt zunächst genau erforscht. Dieses Forschen mit den Sinnen und den Händen, mit dem man sich Erkenntnis konkret sinnlich-gestaltend erschließt, nennt man heute: Künstlerische Forschung.

Was ist Forschung?

Diese Forschungsmethode gab es in der Kunst immer schon. Dass es sich dabei um Forschung handelt, ist aber lange nicht aufgefallen, obwohl zu da Vincis Zeiten die Kunst mit ihrer systematischen Naturforschung viel mehr Naturwissenschaft war als die damalige religiös verankerte Alchemie. Gemäß der UNESCO-Definition ist Forschung „jede kreative systematische Betätigung zu dem Zweck, den Wissensstand zu erweitern …“, was auf künstlerische Forschung zutrifft.

Ein solches methodisches Vorgehen bietet sich für viele Bereiche an — im Grunde für alle Bereiche, in denen es um Sinnliches geht und das trifft auf das meiste zu. Ganz besonders hilfreich, siehe da Vinci, ist diese Methode aber für — oder innerhalb von — Entwicklungs- und Erfindungsprozessen. Das Kunstwerk, der Designentwurf, das Musikstück oder das neu erfundene technische Instrument ist dann das unmittelbare Ergebnis der künstlerischen Forschung, so dass Forschen und Entwickeln gar nicht mehr voneinander getrennt sind.

Was künstlerische Forschung anders kann

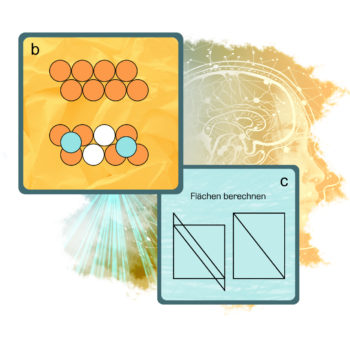

👉 Erlebbare Forschungsergebnisse: Im Gegensatz zu den meisten anderen Forschungsmethoden, die allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten ermitteln, eröffnet künstlerische Forschung Erkenntnisräume als Erlebnisräume, in denen neue Perspektiven, implizites Wissen und ästhetische Erfahrungsdimensionen sichtbar werden.

👉 Möglichkeiten statt unumstößliche Fakten: Erkenntnisräume sind keine festgezurrten und unumstößlichen Fakten, sondern bleiben Möglichkeitsräume, in denen auch verschiedene Sichtweisen nebeneinander existieren können, so wie man auch in jedem Kunstwerk etwas anderes entdecken kann. Mehrdeutigkeiten bleiben erhalten und können produktiv genutzt werden.

👉 Konkret lösungsorientiert statt generalisierend: Während Forschungsergebnisse i.d.R. generalisieren sollen, geht es bei neuen Ideen um originelle Einzigartigkeit oder eine bisher noch nicht existierende konkrete Lösung. Forschung, die generalisiert, führt von der konkreten Idee weg, während künstlerische Forschung immer konkret an konkreten Phänomenen bleibt, z.B. das Fließen von Wasser, so dass es unmittelbar in konkreten Ideen, z.B. für eine Schleuse, münden kann.

👉 Fluide und offen: Bei der künstlerischen Forschung entsteht auch kein endgültiges widerspruchsfreies Ergebnis, sondern immer nur ein neuer Ausgangspunkt für weiteres Forschen und Experimentieren.

👉 Flexibel anpassbar: Künstlerische Forschung ist nicht standardisiert, sondern passt sich im gesamten Prozess spielerisch dem Gegenstand der Forschung an und hat damit eine Prozessdynamik, die sich nahtlos in dynamische Entwicklungsprozesse einfügt.

Bereiche, in denen künstlerische Forschung ihr größtes Potenzial hat

In der Designentwicklung, sowohl im Produkt- als auch im Grafikdesign, ist die künstlerische Forschung besonders hilfreich. So kann man z.B. direkt mit Consumern oder Usern gemeinsam Vorstellungsbilder, Wunschorte oder Entwürfe skizzieren — mithilfe von KI-Bildgeneratoren. Man kann sich zeigen lassen, wie man mit bestimmten Produkten umgeht und den Bewegungsablauf skizzieren, um Produkte ergonomisch besser zu gestalten. Die Ergebnisse solcher Forschungsprozesse sind dann auch schon Vorskizzen für die Designentwürfe. Sie werden noch weiter bearbeitet, tragen aber schon die Grundlagen der Innovation erlebbar in sich.

Eine Neuerfindung einer Wasserschleuse ist dann gut, wenn sie besser, leichter, sicherer etc. funktioniert. Hat man es aber mit den Bedürfnissen, Vorlieben und Kauf- und Verwendungsmotiven einer ganzen Zielgruppe von Consumern zu tun, braucht man auch die Erkenntnis, welche Vorstellungen eines besseren Produktes sie gemeinsam haben. Ergänzt man die künstlerische Forschung mit anderen Methoden, die nach allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten suchen, erhält man eine umfassende Grundlage, um die einzelnen Vorskizzen aus den Vorstellungsbildern von einzelnen Consumern auch auf eine gesamte Zielgruppe verallgemeinern zu können. Man hat also nicht nur einen originellen Entwurf entwickelt, sondern richtet sich daran aus, was die Vorstellungsbilder der Consumer gemeinsam haben. Und schon hat man Designentwürfe, die direkt aus den Vorstellungen der Menschen geschöpft wurden, denen das Design das Leben verbessern oder bereichern soll.

Künstlerische Forschung schließt einen alten Graben

Künstlerische Forschung hat sich bisher noch nicht etabliert, denn das Forschen mit den Sinnen und den Händen benötigt auch etwas andere Kompetenzen der Forschenden als andere Forschungsmethoden. Sie löst aber den Graben, der sonst zwischen Forschungsergebnissen und Innovation klafft, und es lohnt sich daher, sich damit zu befassen. Spätestens, wenn man schon einmal selbst erlebt hat, was sonst alles in diesen Graben fällt und verhindert, dass wertvolle Forschungsergebnisse in die Innovationsentwicklung fließen und dadurch viel Potenzial für echte Lösungen einfach ungenutzt bleibt, könnte die Beschäftigung mit künstlerischer Forschung sehr lohnenswert sein.